Главные направления эволюции органического мира

Скачать презентацию:http://xaa.su/6vT

Биологический прогресс. Вообще эволюция — это процесс развития от низших форм к высшим, от простого к сложному. Академик А. Н. Северцов особо выделял существование биологического прогресса и биологического регресса в истории развития органического мира.

Биологический прогресс — это успех конкретного вида или систематических групп в борьбе за существование. Основные признаки биологического прогресса: а) увеличение числа особей систематических групп; б) расширение ареала; в) образование новой популяции, разновидности, вида.

Направления биологической эволюции. Академики А. Н. Северцов и И. И. Шмальгаузен определили три направления биологической эволюции, приводящие к биологическому прогрессу:

1. Ароморфоз (арогенез).

2. Идиоадаптация (аллогенез).

3. Дегенерация (катагенез).

1. Ароморфоз (греч. air о— "поднимать", morpha — "форма"), или морфофизиологический прогресс, усложнение строения особей, развитие приспособлений к жизни. Представим результат ароморфоза

Таблица 2

|

Примечание. Материалы, приведенные в таблице, даны в соответствии с эпохами развития.

в виде таблицы (табл. 2). В результате ароморфоза образуются новые систематические группы: типы и классы.

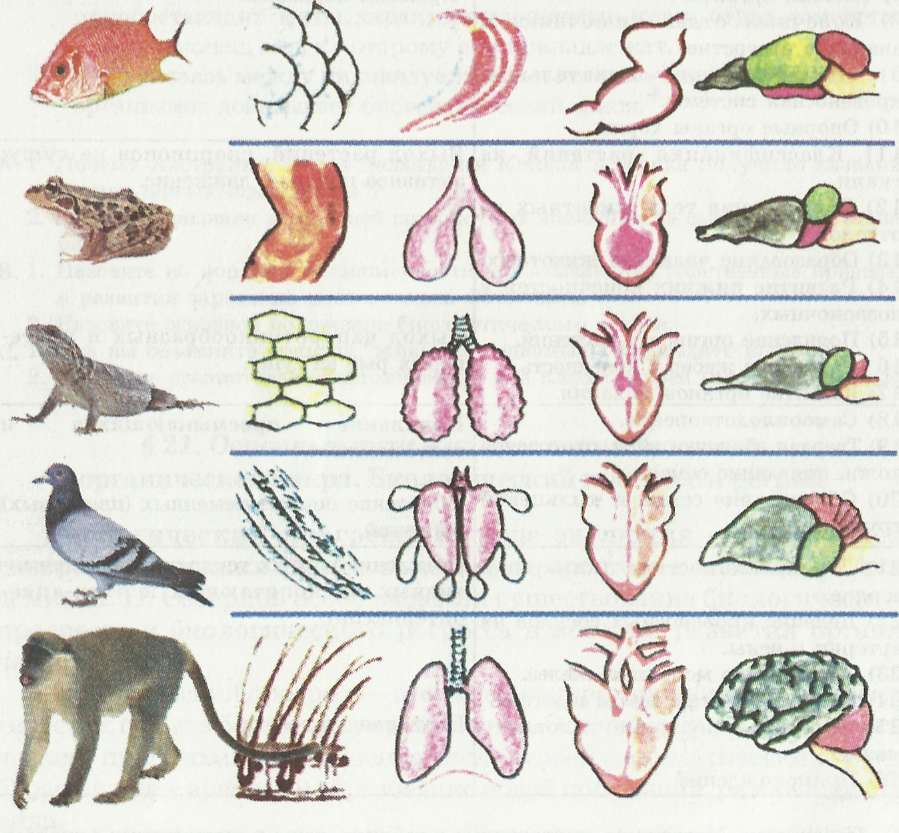

Ароморфоз формируется на основе наследственной изменчивости и естественного отбора. Подъем общей активности животных способствовал появлению сложных изменений органов дыхания: жабер, легких. Усложнились сердца у рыб, птиц и млекопитающих. Все это способствовало активной жизнедеятельности животных, уменьшило их зависимость от условий внешней среды. Крупные систематические группы — тип, класс, отряд — образовались в процессе длительной эволюции путем ароморфоза. Ароморфоз — основной путь к биологическому прогрессу.

Эволюция кровеносной системы — это усложнение от трубчатых кровеносных сосудов ланцетника до двух-, трех-, четырехкамерного сердца. В эволюции млекопитающих можно выделить несколько крупных ароморфозов: живорождение, теплокровность, прогрессивное развитие кровеносной системы (формирование большого и малого кругов кровообращения) и головного мозга (рис. 32). Высокий общий уровень организации млекопитающих, достигнутый благодаря перечисленным ароморфозным изменениям, позволил им освоить все возможные среды обитания (Арктика, Антарктида) и привел в итоге к появлению высших приматов и человека.

Рис. 32. Ароморфоз позвоночных животных

Ароморфоз растений:

1) переход от размножения спорами к размножению семенами; 2) развитие цветка; 3) образование плода из цветков; 4) размножение в воде и на суше; 5) усложнение строения растений.

Ароморфоз — это основной путь эволюции, идущий в направлении:

а) от одноклеточных к многоклеточным;

б) от двухслойного к трехслойному организму;

в) от низших уровней до хордовых.

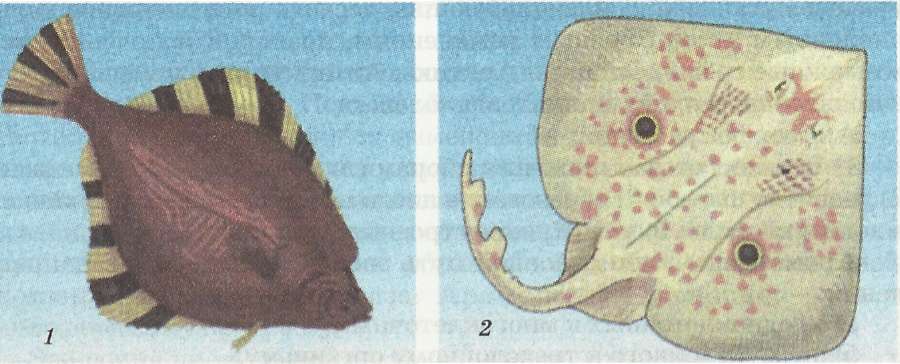

2. Идиоадаптация — аллогенез (греч. idios — "особенность", лат. adaptatio—"приспособление"), т. е. приспособление к специальным условиям среды, полезное в борьбе за существование, но без принципиальной перестройки их биологической организации. Поскольку каждый вид организмов находится в определенных местах обитания, у него вырабатывается приспособление к этим условиям. К примерам идиоадаптации относятся покровительственная окраска животных, железистые волоски, колючки растений, плоская форма тела скатов и камбалы (рис. 33).

Рис. 33. Примеры идиоадаптации: 1— камбала; 2 — скат

В зависимости от образа жизни изменяются конечности птиц: у совы пальцы приспособлены к захвату пищи (одинаковые четыре пальца), у дятла — для свободного передвижения по стволу дерева, у аиста длинные конечности приспособлены для передвижения в болоте. К типичным примерам идиоадаптации относятся: особенности в строении конечностей (крот, копытные, плавающие), различия в клюве у птиц (у хищных — загнутый, болотных — очень длинный, у кедровки — перекрещивающийся, для раскалывания семян). Покровительственная окраска различных насекомых, рыб, у растений приспособление цветка к опылению, плодов и семян — к распространению. Ланцетник и позвоночные животные имели общего предка, вероятно, бесчерепных животных. Ланцетник дожил до настоящего времени только благодаря приспособлению к песчаному дну моря. Многие виды, имея сходный уровень организации, смогли приобрести свойства, позволившие им занять совершенно разные места в природе. Например, одни виды рыб обитают в пресной воде, другие — в соленой, третьи — в глубоких слоях водоема.

Скат — хрящевая рыба, обитающая в глубоких водах, перешла к жизни на дне. В процессе эволюции, с увеличением давления воды, скат приобрел плоскую форму тела. Из-за медленного движения скат утратил хвост и стал доступен для врагов. Поэтому возникли покровительственная окраска под цвет песчаного дна (песок, ракушки) и хвостовые шипы. Темное дно способствовало образованию электрического органа. Однако основные черты строения, характерные для рыб, не изменились.

3. Дегенерация (катагенез) (греч. kata — "упрощение, обратное движение") — упрощение организации, связанное с исчезновением целых систем органов и функций. Очень часто дегенерация наблюдается при переходе видов к паразитическому образу существования. Например, вследствие обитания плоских червей в организме животных у них исчезли органы пищеварения и обоняния. Однако это упрощение не оказывает влияния на червей, а наоборот — помогает им сохраниться в организме хозяина. Хотя предки плоских червей свободно плавали в воде, переход их к паразитизму явился причиной упрощения их строения. Бесполезные для жизнедеятельности организмов органы редуцируются, а взамен них развиваются различные новые приспособления. Несмотря на то, что дегенерация приводит к значительному упрощению организации, виды, идущие по этому пути, могут увеличивать свою численность и ареал.